Nell’industria moderna cresce l’esigenza di materiali con prestazioni estreme, richiesti in settori chiave come l’aerospazio, l’automotive, l’elettronica e l’energia. Si ricercano soluzioni che combinino elevata resistenza meccanica, leggerezza e alta conduttività per migliorare l’efficienza senza aumentare i costi o i consumi. I progressi nella scienza dei materiali e nelle nanotecnologie stanno aprendo la strada a materiali innovativi su scala nanometrica, capaci di offrire proprietà un tempo impensabili. Queste innovazioni non solo migliorano le prestazioni dei prodotti, ma consentono anche di ottimizzare i processi produttivi, ridurre i consumi e favorire la sostenibilità. Per le aziende, abbracciare tali soluzioni rappresenta un vantaggio competitivo, permettendo di rispondere alle crescenti esigenze di efficienza e di minor impatto ambientale.

Cosa significa sviluppare materiali a livello nanometrico?

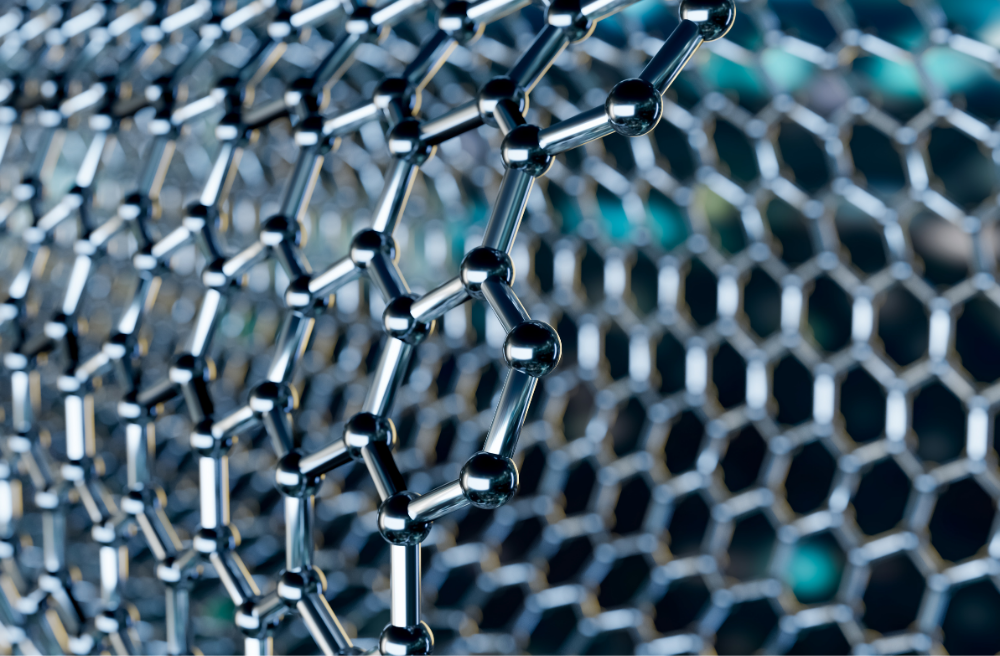

Parliamo di nanomateriali quando le dimensioni caratteristiche del materiale sono nell’ordine dei nanometri, ossia pochi miliardesimi di metro (un nanometro è un milionesimo di millimetro). Per convenzione, si considerano nanomateriali quelli con almeno una dimensione inferiore a 100 nm. A queste scale così ridotte, i materiali mostrano comportamenti molto diversi rispetto alla scala convenzionale, poiché la struttura atomica e molecolare incide direttamente sulle proprietà fisiche e chimiche.

Ad esempio, “più piccolo è più forte”: molti materiali diventano più resistenti man mano che i loro componenti si riducono di dimensione, un fenomeno sfruttato dalle nano-architetture per ottenere rapporti resistenza/peso eccezionali. Inoltre, la superficie specifica elevatissima (rapporto tra superficie e volume) e gli effetti quantistici conferiscono ai nanomateriali proprietà uniche non riscontrabili nei materiali bulk tradizionali.

Per sviluppare materiali a livello nano si adottano diverse strategie. Si può intervenire sulla microstruttura interna (ad esempio riducendo la dimensione dei grani cristallini di un metallo in modo nanometrico) oppure incorporare nanoparticelle o nanofibre all’interno di matrici di materiali tradizionali, creando nanocompositi. In altri casi, si progettano vere e proprie strutture tridimensionali su scala nanometrica (come i nanolattice) con tecniche di fabbricazione avanzata (ad esempio stampa 3D a due fotoni).

L’obiettivo è controllare la materia a livello atomico e molecolare per esaltarne determinate caratteristiche. I nanomateriali possono presentarsi in forme diverse – polveri, film sottili, nanotubi, ecc. – ma ciò che li accomuna è la dimensione nanometrica delle loro unità costitutive e le straordinarie proprietà che ne derivano.

Vantaggi e proprietà uniche dei materiali nanostrutturati

L’ingegneria dei materiali su scala nanometrica consente di ottenere combinazioni di proprietà difficilmente raggiungibili con approcci convenzionali. Di seguito alcune delle proprietà uniche che caratterizzano i materiali nanostrutturati:

Resistenza meccanica superiore

Molti nanomateriali possiedono una resistenza e una durezza eccezionalmente elevate rispetto ai materiali comuni. Ad esempio, i nanotubi di carbonio e il grafene (un foglio di carbonio spesso un atomo) hanno una resistenza meccanica straordinaria, contribuendo a creare materiali compositi molto più robusti dei tradizionali. In alcuni casi, la nanostrutturazione permette di superare i limiti intrinseci del materiale di partenza: leghe metalliche o polimeri rinforzati con nanoparticelle possono sopportare carichi maggiori e usurarsi di meno, aumentando la durata dei componenti.

Leggerezza senza precedenti

Grazie ai nanomateriali è possibile ridurre drasticamente il peso mantenendo (o addirittura aumentando) la resistenza. Si possono creare strutture porose o reticolari a livello nano – chiamate talvolta nano-architetture – che conferiscono rigidità con minima massa. Un recente studio ha mostrato che, utilizzando algoritmi di machine learning per progettare reticoli nanoscopici, si possono realizzare materiali con la resistenza dell’acciaio ma la densità della schiuma di polistirene. Questa leggerezza estrema è fondamentale, ad esempio, per alleggerire veicoli e aeromobili, migliorandone l’efficienza energetica senza comprometterne la sicurezza.

Alta conduttività elettrica e termica

Su scala nanometrica è possibile ottenere materiali altamente conduttivi. Il già citato grafene ne è un esempio emblematico: essendo costituito da uno strato atomico di carbonio, possiede mobilità elettronica e conducibilità termica eccezionali, nettamente superiori a quelle del rame o del silicio tradizionale. Ciò apre la strada a circuiti elettrici più veloci e a dispositivi elettronici che generano meno calore.

Analogamente, incorporare nanotubi di carbonio o nanoparticelle metalliche in una matrice plastica può aumentare la conduttività di materiali altrimenti isolanti, permettendo la realizzazione di compositi leggeri e conduttivi ideali per schermature elettromagnetiche o per componenti elettronici flessibili.

Applicazioni nei settori chiave

Le applicazioni dei nanomateriali sono trasversali a molti settori industriali, rivoluzionando prodotti e processi. Ecco alcuni ambiti in cui i materiali nanostrutturati stanno facendo la differenza:

Aerospazio e automotive

Questi settori puntano da sempre a materiali più leggeri e resistenti per aumentare le prestazioni e ridurre i consumi (un veicolo più leggero consuma meno carburante o energia). L’uso di nanocompositi a base di carbonio è già realtà: l’integrazione di nanotubi di carbonio o di grafene nelle fibre di carbonio e nelle leghe permette di alleggerire strutture come fusoliere di aerei, carrozzerie e telai di automobili, mantenendo o migliorando la robustezza.

Ad esempio, in Formula Uno il grafene viene utilizzato negli pneumatici per rendere la mescola più durevole e migliorare l’aderenza al suolo. Nel settore aerospaziale, materiali nanostrutturati ad alto rapporto resistenza/peso trovano impiego in componenti di satelliti e razzi, dove ogni grammo risparmiato è prezioso.

Elettronica e telecomunicazioni

I nanomateriali sono alla base dell’elettronica del futuro. Il grafene e gli altri cristalli bidimensionali promettono transistor e circuiti molto più veloci ed efficienti di quelli al silicio, grazie alla loro elevata mobilità elettronica. Inoltre, consentono di realizzare dispositivi elettronici flessibili, trasparenti e indossabili, perché combinano conduttività e sottigliezza estrema. Già oggi esistono prototipi di schermi estensibili basati su nanoparticelle e polimeri conduttivi, capaci di allungarsi senza perdere luminosità o funzionalità. Sensori su scala nanometrica, come i nano-transistor e i nano-sensori biochimici, offrono una sensibilità molto superiore ai sensori tradizionali, trovando applicazione in smartphone, dispositivi medicali portatili e Internet of Things.

Energia e ambiente

La transizione energetica beneficia fortemente delle nanotecnologie. Nelle batterie di nuova generazione si utilizzano nanomateriali per migliorare la capacità e la velocità di ricarica: ad esempio, anodi al silicio nanostrutturato o catodi con nanoparticelle catalitiche aumentano l’autonomia delle batterie al litio. Nei supercondensatori, l’uso di elettrodi nanostrutturati (come composti ibridi di nanotubi e ossidi metallici) ha permesso di raggiungere capacità di accumulo mai viste prima, aprendo la strada a sistemi di accumulo energetico ultrarapidi.

Anche le energie rinnovabili traggono vantaggio dai materiali nano: rivestimenti antiriflesso nanostrutturati migliorano l’efficienza dei pannelli solari e catalizzatori nano-ingegnerizzati accelerano le reazioni nelle celle a combustibile a idrogeno. Sul fronte ambientale, i nanomateriali vengono impiegati per la purificazione dell’acqua e dell’aria: filtri a base di nanocompositi possono rimuovere metalli pesanti e inquinanti con un’efficacia superiore ai metodi convenzionali, mentre nano-catalizzatori convertono sostanze tossiche in composti meno nocivi, contribuendo al risanamento ambientale.

Edilizia e infrastrutture

Anche un settore tradizionale come l’edilizia viene rivoluzionato dai nuovi materiali. L’aggiunta di nanoparticelle di ossidi metallici o di nanofibre nelle miscele cementizie consente di ottenere calcestruzzi più solidi e durevoli, in grado di resistere meglio alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti atmosferici. Nanomateriali come le nano-silici o i nanotubi vengono usati per rinforzare strutture in cemento e in acciaio, aumentando la resistenza senza appesantire la struttura.

Inoltre, rivestimenti protettivi nanotech (ad esempio pitture con nanoparticelle ceramiche) rendono le superfici antigraffio, idrorepellenti e anti-corrosione, allungando la vita utile di ponti, edifici e manufatti esposti agli elementi. Queste soluzioni innovative permettono costruzioni più sicure e sostenibili, riducendo la necessità di manutenzione nel tempo.

Ricerca internazionale

A livello internazionale, la ricerca sui nanomateriali è in pieno fermento. Negli ultimi anni si sono susseguiti traguardi notevoli: dall’elettronica flessibile ai nuovi compositi ultra-resistenti, fino a nanodispositivi in ambito medicale. Università e centri di ricerca di tutto il mondo lavorano su questi fronti, spesso in collaborazione con l’industria. Ad esempio, un’équipe dell’Università di Toronto ha utilizzato l’intelligenza artificiale per progettare nano-strutture con proprietà mai viste, unendo la forza dell’acciaio alla leggerezza del foam.

Questa capacità di progettazione computazionale di materiali mostra come la frontiera nanotech stia evolvendo rapidamente. Anche il mercato riflette questa crescita: si stima che il giro d’affari globale dei nanomateriali raggiungerà i 47 miliardi di dollari nel 2025, per poi più che raddoppiare entro il 2030. Molte nazioni investono in programmi strategici sulle nanotecnologie, riconoscendo che materiali avanzati significano vantaggi competitivi in settori strategici (dalla difesa alla transizione ecologica).

Contesto italiano

In Italia, il panorama dei nanomateriali vede una vivace partecipazione sia della ricerca pubblica che delle iniziative private, sebbene con sfide da affrontare per colmare il gap con i leader mondiali. Il nostro Paese contribuisce a importanti progetti europei – come la Graphene Flagship – e vanta centri di eccellenza come l’Istituto Italiano di Tecnologia, dove si studiano nuovi 2D materials e applicazioni nanotech.

Sul fronte industriale, sta emergendo un ecosistema di startup e imprese innovative: emblematico è il caso di BeDimensional, spin-off italiano partner della Graphene Flagship, che ha inaugurato a Genova un impianto all’avanguardia per la produzione su scala industriale di cristalli bidimensionali (grafene e altri). Questo stabilimento è il primo al mondo in grado di produrre grafene in quantità dell’ordine di tonnellate con precisione atomica, ponendo l’Italia e l’Europa all’avanguardia in un settore destinato a crescere esponenzialmente.

Iniziative come questa, supportate anche dalla Banca Europea per gli Investimenti e da programmi nazionali, indicano la volontà di creare una filiera dei materiali avanzati nel nostro Paese. Inoltre, eventi internazionali ospitati in Italia, come la conferenza NanoInnovation 2025 tenutasi a Roma, dimostrano il ruolo attivo dell’Italia nel favorire il dialogo tra ricerca accademica e industria sul tema dei nanomateriali.

L’adozione diffusa dei materiali nanostrutturati rappresenta dunque un passo strategico verso un’industria più innovativa, efficiente e sostenibile. Le imprese che investono in queste tecnologie possono ottenere un significativo vantaggio competitivo, offrendo prodotti con prestazioni superiori e contribuendo a un uso più responsabile delle risorse.

AssoInnovatori APS si pone al fianco di enti e aziende in questo percorso, supportandoli nell’integrazione delle soluzioni nanotech più avanzate: dall’orientamento sulle ultime innovazioni, alla formazione specialistica, fino alla consulenza tecnica per applicare concretamente i nuovi materiali nei processi produttivi.

Cyber-resilienza e architetture edge computing: lezioni apprese dal 2025 e strategie di difesa per il 2026

Bio-integrazione e input sostenibili: efficienza idrica e IoT per le colture resilienti

Oltre l’industria 5.0: protocolli ‘human-centric’ e sicurezza dei cobot nella smart factory del 2026

Service economy ed algoritmi generativi: governance dell’Intelligenza Artificiale e compliance nel 2026